Pinot et Péraud à l’assaut de l’histoire de France !

- - -

Thomas Voeckler n’était pas passé loin en 2011. Une quatrième place au courage après une superbe épopée en jaune, 50 secondes derrière un Frank Schleck qui l’avait empêché de grimper sur la boîte à Paris. Homme d’exploits en juillet, « Ti-Blan » n’aura pas réussi cette rareté depuis 1985 et la dernière victoire tricolore signée Bernard Hinault : voir un Français sur le podium du Tour. Sur les 28 dernières années, la chose ne concerne que quatre coureurs et cinq éditions. A l’heure où Thibaut Pinot et Jean-Christophe Péraud sont en passe de le faire, retour sur ces cyclistes hexagonaux prophètes en leur pays.

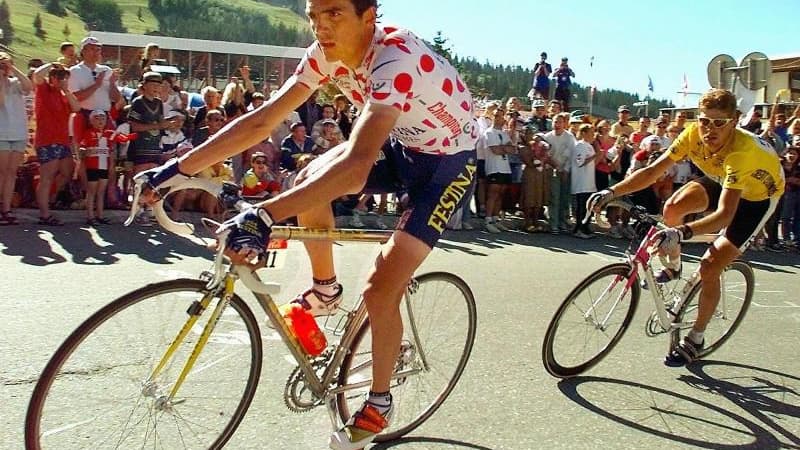

Richard Virenque, 1997 (2e)

A 23 ans, Jan Ullrich écrase les débats et succède à Bjarne Riis, son coéquipier. Avec 44 secondes perdues dès le prologue, Richard Virenque sait qu’il va devoir animer la course en montagne. Dès la première étape des Pyrénées, le rouleau compresseur Festina se met en route. Seuls Ullrich et Marco Pantani pourront suivre le duo Virenque-Laurent Brochard. Le lendemain, le jeune Allemand écrase la concurrence à Andorre-Arcalis mais Virenque est, avec Pantani, celui qui résiste le mieux. Le duel avec Jan prend forme. Il va se poursuivre sur le chrono de Saint-Etienne, où Virenque prend une héroïque deuxième place mais à… plus de trois minutes du coureur allemand. Il faut tout tenter, les Alpes vont en être le cadre. Sur la route de Courchevel, Festina sort le très grand jeu : une offensive à cinq qui permet à Virenque de partir seul. Rattrapé dans la descente de la Madeleine, il finit par se détacher avec Ullrich et remporte l’étape. Sa place sur le podium est assurée. Festina va encore dominer la traversée des Vosges sans faire exploser l’Allemand. Virenque limite la casse dans le dernier chrono et termine deuxième du Tour devant Pantani et derrière un Ullrich qui lui met… 9’09’’ dans la vue ! Richard ramène son quatrième maillot à pois à Paris. La « Virenquemania » est à son apogée. Il annonce vouloir gagner le Tour en 1998. Les douaniers en décideront autrement.

Richard Virenque, 1996 (3e)

Cinquième en 1994, 9e en 1995, les deux fois en remportant une étape et en ramenant le maillot à pois à Paris, Richard Virenque arrive ambitieux sur le Tour 1996. Quintuple vainqueur en titre, Miguel Indurain reste l’homme à battre. Il va s’écrouler dès les Alpes. Fin de règne. Pour la succession, la bataille fait rage. Evgueni Berzin prend le jaune aux Arcs et le conforte à Val d’Isère. Bjarne Riis alias « Monsieur 60% (de taux d’hématocrite, ndlr) » pour les intimes, prend le pouvoir à Sestrières et ne le lâchera plus. Derrière, Virenque ne remporte pas d’étape mais court avec intelligence. Son attaque avec Luc Leblanc vers Super Besse permet de faire perdre du temps à Tony Rominger. A Hautacam, cadre d’une nouvelle claque infligée par Riis à la concurrence, Richard fait une belle opération pour le général. Le lendemain, étape titanesque menant à Pampelune, son équipe réalise une démonstration de force dans le col du Soudet. Même les 63,5 kilomètres du chrono individuel final, pourtant pas sa spécialité, ne feront plus chuter Virenque – qui remporte son troisième maillot à pois – du podium. Qui reste, avec Riis devant Jan Ullrich et le Français (qui sera pris dans l’affaire Festina en 1998), l’un des moins crédibles de l’histoire moderne, période Armstrong comprise.

Laurent Fignon, 1989 (2e)

La dramaturgie de la Grande Boucle atteint des sommets. Dès le prologue, Pedro Delgado, vainqueur sortant, se présente 2’40’’ en… retard au départ. De retour après son accident de chasse en avril 1987, Greg LeMond va prendre le maillot jaune à l’occasion de la cinquième étape, un chrono de 73 bornes entre Dinard et Rennes. Malgré la pluie, son innovante utilisation d’un guidon de triathlète le mène à la victoire. Reste à voir si le « revenant » va tenir en montagne. La deuxième journée dans les Pyrénées, vers Superbagnères, voit Laurent Fignon – récent lauréat du Giro – faire craquer l’Américain et endosser le Maillot jaune (première depuis sa victoire en 1984) pour sept secondes. Les Alpes vont être le cadre d’un nouveau chassé-croisé du paletot de leader. LeMond profite du chrono entre Gap et Orcières-Merlette pour le récupérer. Il le perd deux jours plus tard à l’issue de l’étape menant à l’Alpe d’Huez, où Cyrille Guimard décèle des signes de faiblesse chez l’Américain et force le Français à attaquer malgré sa fatigue. Le lendemain, enflammé, il s’impose à Villard-de-Lans et accroit son avance au général. Elle ne sera pas suffisante. Un Fignon diminué par une blessure à la selle ne va pas parvenir à conserver le jaune malgré un avantage de 50 secondes avant les 24,5 kilomètres de chrono du dernier jour entre Versailles et Paris. Intenable, LeMond l’effectue à plus de 54 km/h. Sur la ligne, Fignon s’écroule, battu pour… huit secondes. Le plus petit écart de l’histoire entre un vainqueur et son dauphin.

Jean-François Bernard, 1987 (3e)

Stephen Roche devient le premier Irlandais à remporter la Grande Boucle. Deux ans avant la chute du Mur, le Tour prend son départ de Berlin-Ouest. Comme un symbole, un coureur de l’Est porte le maillot jaune pour la première fois de l’histoire, le Polonais Lech Piasecki dès la 2e étape. La 10e étape, un chrono individuel remporté par Roche, permet au Français Charly Mottet d’endosser le Maillot jaune. Son coéquipier et compatriote Martial Gayant le récupère le lendemain mais le « rend » à Mottet deux jours plus tard. Dans les Pyrénées, Jean-François Bernard se place derrière Charly au général. La 18e étape, un contre-la-montre sur les pentes du Ventoux, va renverser la hiérarchie. Vainqueur au sommet du « mont chauve », Bernard prend le paletot de leader. Il ne va le garder qu’une journée. Les Alpes voient Stephen Roche puis Pedro Delgado se vêtir de jaune. Bernard ajoutera une victoire d’étape dans sa besace, le dernier chrono en solo à Dijon, jour qui voit l’Irlandais récupérer définitivement le maillot synonyme de victoire finale à Paris. Sur le podium des Champs-Elysées, Roche devance Delgado de 40’’ et Bernard de 2’13’’. Mottet prend la 4e place.

Bernard Hinault, 1986 (2e)

Sa victoire en 1985 dans la poche, Bernard Hinault avait promis à Bernard Tapie de revenir en 1986 pour aider Greg LeMond, son coéquipier à La Vie Claire, à devenir le premier Américain à remporter le Tour. Le « Blaireau » va accomplir sa mission… non sans causer quelques sueurs froides à son partenaire-rival et à leur patron. A Nantes, cadre de la 9e étape, Hinault remporte le chrono individuel de 61,5 kilomètres. Trois jours plus tard, il prend le jaune à Pau avec autorité pour l’entrée dans les Pyrénées. Le lendemain, vers Superbagnères, le Français décide d'attaquer. Trop présomptueux, il prend un gros éclat suite à son attaque et voit LeMond s'imposer. Hinault finira par lâcher son maillot au col de Granon, dans les Alpes, au bénéfice de l’Américain. Le lendemain, l’arrivée des deux main dans la main – avec la victoire pour Hinault – scelle pour de bon le pacte et la victoire de Greg à Paris tout en créant une image iconique de l’histoire du cyclisme. Pour bien montrer qu’il aurait pu gagner s’il l’avait vraiment voulu, le Français prend un malin plaisir à remporter le dernier chrono individuel à Saint-Etienne. Il termine à 3’10’’ de LeMond. La troisième place revient au Suisse Urs Zimmermann. Cette édition restera aussi dans l’histoire par la présence des vainqueurs des… 18 Tours disputés de 1978 à 1995 (Hinault, Zoetemelk, Fignon, LeMond, Roche, Delgado, Indurain).

A lire aussi : >> Pinot-Péraud, à qui gagne perd... >> Guimard : "Je ne voudrais pas être à la place de celui qui va finir quatrième" >> Pour Bardet, il est temps que ça se termine