Forget : "Je n’ai jamais revu la finale de 1991"

AFP - -

Guy Forget, quels souvenirs conservez-vous de cette victoire de 1991 contre les Etats-Unis à Lyon ?

Ça reste un souvenir très fort parce que l’équipe de France n’avait plus gagné la Coupe Davis depuis 59 ans. Les médias demandaient à Yannick (Noah), puis à nous : quand est-ce que le saladier d’argent reviendra en France ? On était opposé à une équipe américaine archi-favorite. Et d’un petit coup droit remis doucement de l’autre côté du filet (sur la balle de match dans le simple décisif face à Sampras, ndlr), j’ai accompli le rêve d’une vie. C’était un vrai soulagement et un moment particulier, comme nous en réserve le sport.

Vous repassez-vous régulièrement les images de la finale ?

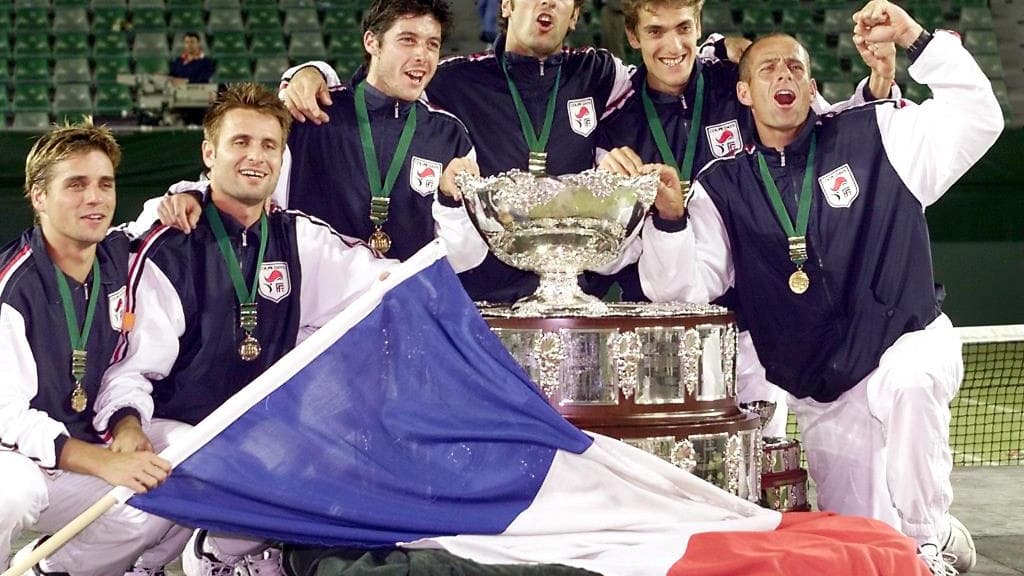

Je n’ai jamais revu ce match à la télévision ou sur un DVD. Quand je revois ces images, elles me sont un peu imposées. Je ne dis pas que c’est désagréable, loin de là. On repasse à chaque fois un ou deux points du match et je suis ému parce que c’est un mélange de beaucoup de choses. Dans quelques années, je pense que je me mettrai un jour dans mon canapé et je me ferai tout le week-end en entier pour me souvenir de quelques points particuliers. Pour l’instant, c’est un petit peu confus. C’est un mélange d’émotions et de points. Je n’ai pas une grande mémoire du score et de comment ça s’est déroulé. Ce qu’il me reste, c’est cette aventure humaine, entre potes, avec Yannick (Noah) comme capitaine. Si les Français jouent si bien aujourd’hui, ça part de Yannick. C’est lui qui a ouvert la voie avec son titre à Roland-Garros en 1983. Ça a été notre locomotive. Sans lui, il n’y aurait pas eu cette victoire en 1991, ni celles qui ont suivi en 1996 et 2001.

En quoi la victoire de 1996, en Suède, était-elle différente ?

Après avoir gagné à domicile en 1991, on s’est dit : « On a gravi notre Everest et ce serait marrant de faire le sommet par une autre voie. » Une voie peut-être un peu plus froide… Jouer Edberg et son équipe à l’extérieur, c’était ça le nouveau défi. Ça a été une campagne un petit peu folle, avec ce dernier point complètement fou d’Arnaud Boetsch (victoire 10-8 au cinquième set après avoir sauvé trois balles de match, ndlr), qui nous délivre d’un match à rebondissements. On s’était dit que si on pouvait encore faire ce genre de choses, ce serait chouette de le faire avec Yannick, qui était encore aux commandes. Il a toujours été très présent dans nos campagnes victorieuses. C’était un groupe un petit peu plus jeune. J’en faisais encore partie, mais c’était ma dernière année. J’étais heureux d’avoir contribué à cette finale en apportant le point du double, qui nous avait permis de basculer en tête le samedi. De remettre ma main sur ce trophée, c’était émotionnellement très fort.

« Peut-être la dernière chance de cette génération »

Lors de votre campagne victorieuse en tant que capitaine, en 2001, votre plus beau coup n’a-t-il pas été de réconcilier Cédric Pioline et Fabrice Santoro ?

J’avais demandé à Cédric de venir en équipe de France sans son entraîneur et je l’ai prévenu que j’allais réintégrer Fabrice Santoro. Je savais qu’ils ne s’entendaient pas très bien. Je lui ai dit : « Non seulement vous allez vous travailler ensemble, mais je pense que notre meilleure chance de victoire en double, c’est que vous jouiez ensemble ». Il m’a répondu : « Tu ne m’en demandes pas un peu trop là ? » Mais à partir de là, on a entamé un travail de fond, sur le terrain et en dehors. Ils ont été assez intelligents pour comprendre que leur intérêt était de mettre leurs différences de côté et de se pousser mutuellement. Quand je vois, quelques mois plus tard, la qualité de jeu qu’ils offrent lors du double de la finale en Australie face à Lleyton Hewitt et Pat Rafter (victoire en quatre sets, ndlr), c’est ma grande victoire. Le sport a aussi cette qualité de permettre de rassembler les hommes dans un projet commun et de dissiper parfois les malentendus ou les querelles d’adolescent.

La finale de cette année contre la Suisse est-elle la dernière chance de cette génération ?

Tous les garçons de l’équipe de France sont arrivés aujourd’hui à maturité dans leur carrière. La finale de 2010 en Serbie (défaite 3-2) est peut-être arrivée trop tôt pour certains d’entre eux. Il y a cinq ou six ans, on les a vendus comme les nouveaux Mousquetaires (sextuples vainqueurs de la Coupe Davis entre 1927 et 1932). C’était trop tôt, ils n’étaient pas prêts. Je crois que cette accumulation de matches, de victoires, mais aussi de défaites dans les dernières marches, les pousse à se dire que c’est peut-être leur dernière chance. Quand on a gagné en 1991 avec Henri Leconte, on était vraiment à maturité. Lorsque Nicolas Escudé et Sébastien Grosjean ont gagné avec Fabrice Santoro et Cédric Pioline, c’était la même chose. On était dans un dernier cycle. Je crois que Jo (Tsonga), Richard (Gasquet), Gilles (Simon), Gaël (Monfils) et Julien (Benneteau) sont aujourd’hui dans un dernier cycle. Peut-être que tout est réuni pour que ça se passe maintenant.

Les 27 000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy seront-ils une aide ou une pression pour les joueurs français ?

C’est comme si vous disiez à un navigateur : « Vous préférez naviguer au portant ou au près ? » Lorsque vous avez le vent dans le dos, c’est plus facile que d’avoir le vent en plein milieu du visage, avec la mer qui frappe contre vous. Vous avez beau vous dire : « J’ai un beau bateau, je vais tenir le coup. », à la longue, c’est fatigant. Vous avez 25 000 personnes contre vous qui, dès que vous ratez un coup, hurlent de joie. Au bout de deux heures de jeu, vous avez beau vous mettre des bouchons dans les oreilles, c’est épuisant moralement. On l’a vécu en Serbie et c’était pénible. Le jour où on est bien, c’est un atout considérable de jouer avec cette espèce d’élan populaire derrière soi.